Часть 1. 1920-е годы.

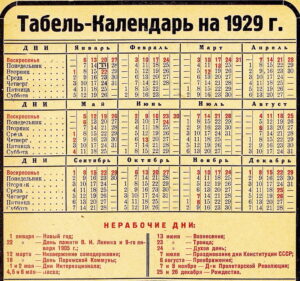

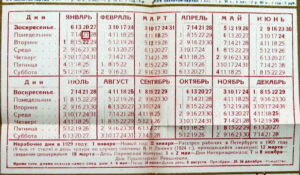

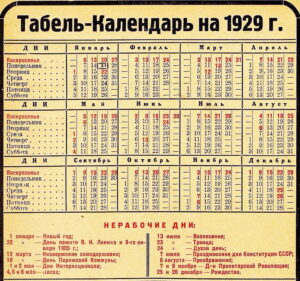

А вы знаете, какие нерабочие праздничные дни официально отмечались в СССР, например, в 1929 году? Это вызывает немалое удивление!

Да, так вот и чередовались: Духов день — Конституция — Преображение — Революция.

Из восемнадцати праздничных нерабочих дней в 1929 году лишь восемь относились к новым революционным, а из оставшихся десяти – девять (за вычетом нейтрального Нового года) были религиозными православными. Тут, кстати, следует заметить, что Пасха, Троица и День конституции (о нем подробнее чуть позже) и так приходились всегда на воскресенье, так что фактически нерабочих дней оставалось пятнадцать.

Но, если приглядеться, можно заметить и еще кое-какие особенности…

Например, некоторые религиозные праздники отмечались по григорианскому уже календарю, другие же – по юлианскому. Т.е. по новому календарю отмечались праздники неподвижные (всегда приходящиеся на одно и то же число месяца — Преображение, Рождество), тогда как Пасха и остальные связанные с ней праздники переходящие или подвижные (тут это Вознесение, Троица, Духов день) продолжали исчисляться и, соответственно, справляться по-старому. К тому же, странно как-то было видеть День конституции в июле, тогда как принята она была, вроде бы, в январе 1924 года.

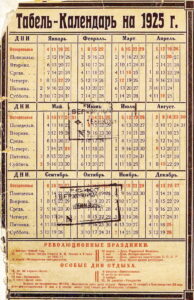

Если же сравнивать с календарями за предыдущие годы – вопросов и еще прибавилось. Так в 1925 году всех праздников было вроде бы тоже восемнадцать, но набор их был несколько иным.

Поскольку Первомай и 7 ноября отмечались тогда ещё только по одному нерабочему дню, то всех «революционных праздников» набралось в 1925 году лишь семь (это даже при включении в их число Нового года!) «Особых же дней отдыха» (иными словами, основных праздников православного календаря) значилось аж одиннадцать. Но даже при таком их количественном преобладании отсутствовал почему-то День Святой Троицы, отмеченный в календаре на 1929 год, но зато «богаче» этот табель был на Крещение, Благовещение и Успение.

Правда, как видим, МГСПС (Московский городской совет профессиональных союзов) такое положение дел не стерпел, и конкретно в Московской губернии Крещение с Благовещением было заменено «второмаем» и «восьмоноябрем»!

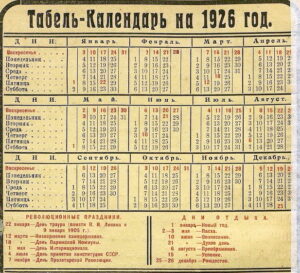

В следующем же 1926 году Крещение с Благовещением и вовсе были проигнорированы безо всяческой «революционной» компенсации.

К тому же, из трёхдневного празднования Пасхи была «изъята» Страстная суббота, так как она приходилась в том году на Первое мая, и осталось всех праздников в 1926 году пятнадцать. А с учётом постоянной «воскресенности» Пасхи и Конституции, да попаданий, как на грех, на воскресные дни 7 ноября и 26 декабря, был этот год совсем мало праздничным – всего одиннадцать дополнительных выходных дней. Это еще хорошо, что «вместо» Троицы все еще праздновалось Успение, а то бы всё свелось и вовсе к десяти гуляльным дням.

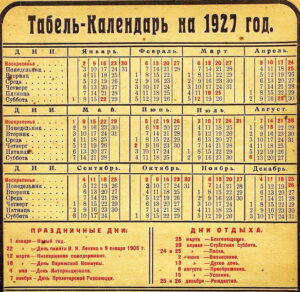

В 1927 году вдруг вновь вспомнили про Благовещение, но забыли про День конституции! Всех праздников стало шестнадцать, реальных же дополнительных выходных было в 1927 году тринадцать.

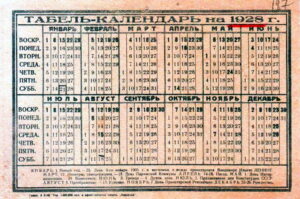

В 1928 году значилось всего пятнадцать праздничных дней и дней отдыха (но одиннадцать реальных выходных).

Пропало вновь Благовещение, исчезло и Успение, про Конституцию так и не вспомнили, зато День пролетарской революции стал двудневием! Можно только догадываться, какая путаница творилась в головах бедных поселян России в то время.

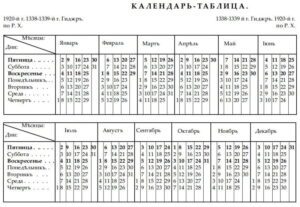

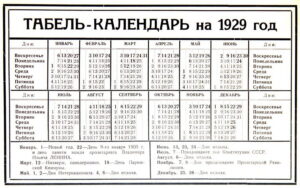

И это мы рассмотрели только один регион, московский… В других была своя картина. Вот, например, табель-календарь на 1929 год, выпущенный в качестве бесплатного приложения к ленинградскому областному журналу «Красная деревня».

Сравним по праздникам с вышеприведенным календарём за тот же год из справочника «Вся Москва»:

|

1929 год |

«Вся Москва» | «Красная деревня» | |

| 1 января | + | + | Новый год |

| 22 января | + | + | День памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г |

| 12 марта | + | + | Низвержение самодержавия |

| 18 марта | + | + | День Парижской Коммуны |

| 1-2 мая | + | + | День Интернационала |

| 4-6 мая | + | + | Пасха |

| 13 июня | + | – | Вознесение |

| 23 июня | + | – | Троица |

| 24 июня | + | + | Духов день |

| 7 июля | + | – | День Конституции СССР |

| 6 августа | + | + | Преображение |

| 7-8 ноября | + | + | Дни Пролетарской Революции |

| 25-26 декабря | + | + | Рождество |

Т.е. ленинградский регион по сравнению с московским имел в 1929 году на три праздничных дня меньше. Правда, два из них (Троица и Конституция) всё равно приходились на воскресенье, но, тем не менее. И если осторожный подход к празднованию религиозных праздников в атеистической стране еще можно понять (растерянность и неопределенность проступают даже во фразе: «Кроме того, днями отдыха намеч. след. дни»), то неразбериха с празднованием Дня конституции вообще труднообъяснима. Ну, что ж, давайте разбираться.

Одним из первых декретов только-только созданного Совета Народных Комиссаров, в качестве временного «рабочего и крестьянского правительства», заменившего свергнутое в ночь с 25 на 26 октября (7-8 ноября) 1917 г. Временное правительство Керенского, был декрет «О восьмичасовом рабочем дне». Принят он был уже 29 октября (11 ноября) 1917 года. Статья десятая Декрета гласила (пояснений с названиями праздников в квадратных скобках там не было):

- В расписание праздников, в кои не полагается работать, включаются обязательно все воскресные и следующие праздничные дни:

1 Января [Новый год], 6 Января [Крещение Господне], 27 Февраля [Низвержение самодержавия], 25 Марта [Благовещение Пресвятой Богородицы], 1 Мая [День Интернационала], 15 Августа [Успение Пресвятой Богородицы], 14 Сентября [Воздвижение Креста Господня], 25 и 26 Декабря [Рождество Христово], пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, день Вознесения Господня и второй день праздника Сошествия Св. Духа.

Примечание 1. Для не-христиан допускается внесение в расписание других праздников, взамен воскресных, сообразно закону их веры; из остальных же упомянутых в сей ст. праздников для них обязательно внесение тех, кои не указаны в следующем примечании.

Примечание 2. По желанию большинства рабочих предприятия или хозяйства или какого-либо его отделения праздничные дни 1 и 6 Января, 15 Августа, 14 Сентября, 26 Декабря, суббота Страстной недели и понедельник Пасхальной недели могут быть заменяемы другими свободными днями.

Декрет, прямо скажем, странноватый (не говоря уже о вывернутой логике изложения), так как для нехристиан, согласно примечаниям 1 и 2, обязательными для празднования становились отчего-то Благовещение, первый день Рождества, второй день праздника Сошествия Св. Духа, а также пятница Страстной недели и вторник Пасхальной недели!?

Всего же праздничных дней по свежеиспеченному декрету набиралось пятнадцать, что относительно календаря России царской уменьшало их количество… на треть! Ибо по установлению закона от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» дней неприсутственных (как они тогда именовались) было аж сорок пять.

Все даты в декрете Совнаркома давались, разумеется, по юлианскому исчислению, поскольку и вся страна еще по нему жила… Но недолго. Уже 24 января (6 февраля) 1918 года на заседании СНК был принят декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря»:

В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого:

1) Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14 февраля, второй день – считать 15-м и т.д.

Следующая регламентация празднеств в новой России была осуществлена 2 декабря 1918 года, когда были приняты правила СНК «О еженедельном отдыхе и праздничных днях», что закрепилось затем в «Кодексе законов о труде», принятом 10 декабря 1918 г. В приложении к статье 104 раздела «О рабочем времени» там, в частности, говорилось:

- Производство работы воспрещается в следующие праздничные дни, посвященные воспоминаниям об исторических и общественных событиях:

а) 1 января – Новый год;

б) 22 января – день 9 января 1905 года;

в) 12 марта – день низвержения самодержавия;

г) 18 марта – день Парижской Коммуны;

д) 1 мая – день Интернационала;

е) 7 ноября – день Пролетарской Революции.

- Местные советы профессиональных союзов, с согласия Народного Комиссариата Труда, могут устанавливать, помимо вышеуказанных, особые дни отдыха, но не свыше 10 в году, согласуя эти дни отдыха с обычными для большинства населения данной местности праздниками, заранее опубликовывая таковые во всеобщее сведение, при том непременном, однако, условии, чтобы такие …

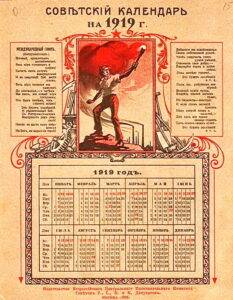

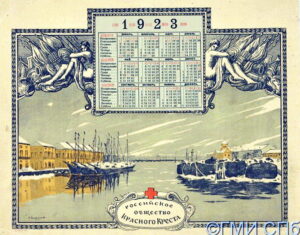

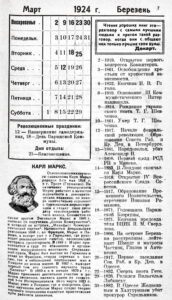

Судя по красным датам в этом календаре, печатался он еще до декабря 1918, так как нет там ни дня 9 января, ни дня Парижской Коммуны… Но зато есть уже 7 ноября – день Пролетарской Революции, отмечание которого было регламентировано специальным постановлением ВЦИК 18 сентября 1918 года «О дне празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Календарь григорианский, но православные праздники даны все в параллельном юлианском существовании (ну, как и сейчас, с отставанием в 13 дней). Набор их полностью соответствует вышеизложенному декрету от 29 октября (11 ноября) 1917 года: Крещение, Благовещение, пятница и суббота Страстной недели, Пасха, Вознесение, Сошествие Св. Духа, Успение, Воздвижение Креста, Рождество. Да и количество их не превышает десяти, как и требовал КЗоТ.

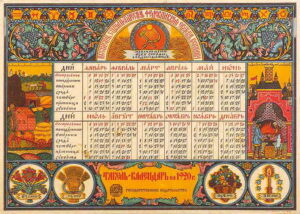

В 1920 и в 1921 году примерно все было то же самое:

Реконструировать удалось тут следующий набор религиозных праздников: Рождество с Собором, Крещение, Благовещение, Пасха с Пасхальным понедельником, Вознесение, Духов день, Преображение, Успение – итого ровно десять требуемых КЗоТом дней.

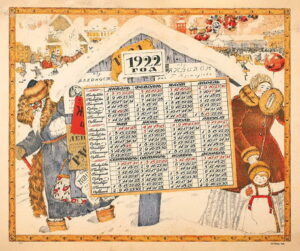

И в 1922-м аналогично. Прекрасный, кстати, календарь работы Кустодиева.

30 октября 1922 г. был принят новый Кодекс законов о труде РСФСР, впрочем, мало что изменивший относительно интересующего нас вопроса:

- Время отдыха

- Производство работ воспрещается в следующие праздничные дни:

а) 1 января – Новый год;

б) 22 января – день 9 января 1905 г.;

в) 12 марта – день низвержения самодержавия;

г) 18 марта – день Парижской Коммуны;

д) 1 мая – день Интернационала;

е) 7 ноября – день Пролетарской Революции.

- Отделы труда, по соглашению с губернскими советами профессиональных союзов, устанавливают, помимо указанных в ст. 111 праздничных дней, особые дни отдыха, не свыше десяти в год, согласуя эти дни с местными условиями, составом населения, народными праздниками и т. п…

Как можно убедиться, ни на какие КЗоТы тут вообще нет ссылок, хотя сборник представляет именно подборку законодательных документов, и все там регламентируется постановлениями 1918-19 еще годов, в том числе и про неоплату… Как было в реальной практике – не известно.

Любопытный календарь из адресно-справочной книги «Вся Белоруссия» на 1923 год с указанием основных религиозных праздников преобладающих местных конфессий. Из которых, видимо, и предлагалось выбирать «особые дни отдыха» (не свыше десяти в год) конкретным уже местным «отделам труда, по соглашению с губернскими советами».

Еще вот на 1923-й год календарик.

30 июля 1923 года Президиум Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), «рассмотрев многочисленные ходатайства профессиональных организаций и групп земледельческого населения православного вероисповедания» (ну, как обычно!), издал декрет «О ПЕРЕНЕСЕНИИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ОТДЫХА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАСЕЛЕНИЮ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ по СТ. 112 КОДЕКСА ЗАКОНОВ о ТРУДЕ ИЗДАНИЯ 1922 года СО СТАРОГО на НОВЫЙ СТИЛЬ»:

Установленные Народным Комиссариатом Труда, по соглашению с Всероссийским Центральным Советом Профессиональных Союзов, на основании ст. 112 Кодекса Законов о Труде издания 1922 года дни отдыха, в числе десяти, совпадающие с праздниками населения православного вероисповедания и закрепленные по новому грегорианскому календарю применительно к старому юлианскому календарю, перенести на соответствующие числа нового грегорианского стиля.

Причем перевод православных праздников с юлианского на «грЕгорианский» (устаревшая форма написания) предписывалось сделать, не дожидаясь следующего года, а немедленно:

Ближайший день отдыха, совпадающий с праздником «Преображения», прикрепленный к 19-му августа по новому стилю, перенести на 6-е августа того же стиля. Следующий день отдыха, совпадающий с праздником «Успения», прикрепленный к 28-му августа, — перенести на 15-е августа; дни отдыха, совпадающие с праздниками «Рождества Христова», вместо 7-го и 8-го января будущего года перенести на 25-е и 26-е декабря по новому стилю текущего года.

Предоставить Народному Комиссариату Труда, во исполнение настоящего Постановления, опубликовать о таком перемещении дней отдыха на весь год во всеобщее сведение и сделать распоряжение о прекращении печатания календарей с обозначением времени по старому юлианскому стилю.

Что чиновный люд по всей необъятной тут же с рвением и кинулся усердно претворять, даже, видимо, и там, где православные праздники вовсе до того в календарях не значились. Так что уже 14 августа 1923 года ВЦИК должен был разразиться специальным декретом «О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПЕРЕНЕСЕНИИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ОТДЫХА НА НОВЫЙ СТИЛЬ»:

Упоминаемые в Постановлении Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета православные праздники (Преображение, Успение и Рождество Христово) считаются особыми днями отдыха лишь в тех местностях, где согласно ст. 112 Кодекса Законов о Труде издания 1922 года таковые объявлены местной властью.

Тут надо заметить, что декрет этот был не прямолинейным волюнтаристским актом властей, а последовал за двумя событиями в организационной жизни самой православной церкви, как внутрироссийской, так и международной. 5 мая 1923 года на проходившем в Москве с 29 апреля по 9 мая в храме Христа Спасителя Втором Поместном Всероссийском Соборе (Первом обновленческом) был рассмотрен вопрос «О Реформе календаря». Цитата из протокола этого заседания:

С докладом о реформе календаря выступает митрополит Антонин. Докладчик указывает, что первый Вселенский Собор не устанавливал никакого особого принципа для вычисления религиозных времен. Он просто взял существовавший тогда календарь. В дальнейшем докладчик доказывает возможность безболезненного перехода на Грегорианский календарь и знакомит Собор с правилами астрономического вычисления времени. Оказывается, что в связи с запаздыванием Юлианского календаря, православная церковь нарушила все правила Вселенского Собора и празднует теперь Пасху месяцем позднее, против того, как определил Собор. И потому, говорит докладчик, бросить старый стиль не только не грешно, но даже необходимо. Почин России в этом отношении может иметь международное значение, хотя идея введения Грегорианского календаря уже предвосхищена Финляндией, Эстонией и Грецией. Что касается вопроса о совпадении еврейской пасхи и православной, при условии перехода на Грегорианский календарь, то докладчик в этом не видит ничего страшного, а наоборот, считает это обстоятельство крайне важным для братского единения народов. При совпадении праздников, – говорит митрополит Антонин, – у человечества будет хотя бы один день в году, когда все во всём мире будут, соединены одной мыслию: всепрощения, братства и равенства.

В настоящее время в Константинополе заседает православная конференция, под председательством константинопольского патриарха Мелетия и вырабатывает технику перехода на Грегорианский календарь. Со своей стороны докладчик предлагает перейти на Грегорианский стиль с 12 Июня текущего года, но для этого он предлагает в воскресение 21 Мая соединить два последующих воскресения и, кроме того, 10 Июня уплотнить два воскресения в одно.

Собор без прений соглашается с докладом митрополита Антонина и выносит соответствующую резолюцию».

Русская Православная Церковь, мечущаяся тогда в захлопнутой мышеловке, находилась в расколе, и попытки самоопределения служителей её в создавшейся ситуации простирались от сурового стоического самопожертвования в лоне традиционализма, до неприкрытого властоугодничества. Хватало и романтиков, пропитавшихся не угасшим еще тогда революционным духом обновления всего обветшавшего.

Так или иначе, к моменту проведения Собора обновленцы занимали две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов. Но нет никакого сомнения, что власть умело играла на этих противоречиях, во многом их подогревая и провоцируя, да и сам обновленческий собор 1923 г. готовился, контролировался и управлялся закулисно структурами ЦК РКП(б) и ГПУ.

Тема эта отдельная, глубокая, и увязнуть в ней можно по уши. Так что зафиксируем лишь исторические вехи и скажем, что решения этого собора претворены в жизнь не были.

Практически одновременно с обновленческим московским Собором в Константинополе с 10 мая по 8 июня 1923 г. прошло мероприятие, задуманное его организатором, Вселенским Патриархом – реформатором Мелетием IV, чуть ли ни как Всеправославный Собор, собираемый для решения календарного и некоторых других церковных вопросов во имя «усиления вселенского христианского единства», получивший в результате самоназвание «Всеправославного конгресса», но многими за таковой так и не признанный по причине отсутствия на нем представителей доброй половины поместных церквей.

Несколько странно, что в выше цитированном протоколе московского заседания, проходившего 5 мая, о Константинопольском конгрессе говорится, как о событии уже происходящем («в настоящее время в Константинополе заседает православная конференция»), тогда как только открытие его произошло пятью днями позже. Но, видимо, важнее тут была не точность датировочная, а важность событийная, повышающая авторитетность собственного решения.

Однако речь на константинопольском конгрессе шла не просто о «выработке техники перехода на Грегорианский календарь», а о составлении календаря нового, свободного от недостатков, как юлианского, так и григорианского стилей.

С проектом нового календаря выступил сербский математик Милутин Миланкович, предложивший считать високосными лишь те столетия, которые делятся на 9 с остатком 2 или 6, что даёт возможность из 900 лет исключить 7 високосных столетий. В григорианском календаре за 400 лет исключаются только 3 столетия. В календаре Миланковича високосными остаются лишь 2000, 2400, 2900, 3300 и 3800 годы. Он точнее григорианского, но совпадает с ним до… 2800 года!

К 5-6 июня все обсуждения были закончены и вынесены, в частности, следующие решения:

- Принять исправленный юлианский календарь Миланковича, и определять сроки празднования Пасхи по астрономическим вычислениям для Иерусалимского меридиана.

- Поручено Вселенскому Патриархату объявить верующим после обмена мнениями с другими автокефальными Церквами, что православные желают принять в будущем новый календарь, в котором число дней в неделе (т.е. семь) будет сохранено. Однако если другие Церкви согласятся принять новый календарь, в котором количество дней недели изменится, это мнение может быть изменено. По согласованию с другими Церквами может быть также принято решение о праздновании Пасхи в фиксированный день, соответствующий историческому дню Воскресения Господа, определяемый научным путём.

Принятый календарь получил название новоюлианского. К настоящему времени на него перешло большинство Поместных церквей, за исключением Русской, Грузинской, Сербской и Иерусалимской. 15 октября 1923 года новоюлианский календарь указом патриарха Тихона был было введён для употребления и в Русской Патриархии, однако просуществовало сие нововведение лишь 24 дня, и уже 8 ноября все тот же патриарх Тихон распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить», что длится и посейчас…

1923 год был примечателен также разработкой и принятием первой конституции вновь образованного государства советских республик. Как известно 30 декабря 1922 года Первый съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР в составе Российской СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР (в составе Грузии, Армении и Азербайджана).

Формально конституция новообразованного союза была утверждена Вторым съездом Советов СССР 31 января 1924 года, каковая дата и вошла в историю, как «День принятия Конституции СССР 1924 года». Фактически же уже на 2-й сессии ЦИК СССР 6 июля 1923 г. было принято постановление: Основной закон (Конституцию) Союза Советских Социалистических Республик утвердить и немедленно ввести в действие.

А 3 августа 1923 г. Президиум ЦИК постановил: День принятия Основного Закона (Конституции) Союза Советских Социалистических Республик – шестое июля – признать днём праздничным на всей территории Союза ССР. Однако, после постановления 2-го съезда Советов СССР от 31 января 1924 г. об утверждении Конституции СССР, принятой 6 июля 1923 г., возникла коллизия с выбором даты празднования, которую разрешили достаточно странно.

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 1924 года

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПРИНЯТИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА (КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА ССР

Во изменение Постановления от 3 августа 1923 г. «О праздновании дня принятия Конституции Союза ССР» (Вестник ЦИК, СНК и СТО, 1923, N 4, ст. 83), Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

День принятия Основного Закона (Конституции) Союза ССР праздновать на всей территории Союза ССР в первое воскресенье июля месяца.

По-видимому, решили, что раз в 1924 году (первый год празднования) 6 июля выпало случайно на воскресенье, то пусть это воскресенье и закрепляется! заодно и нерабочих праздников будет меньше. В результате же все это создало невообразимую путаницу, в чем мы наглядно скоро и убедимся.

На 1924 год имеется как раз пара «интернациональных» табель-календарей.

(Из «Адресно-справочной книги Весь Азербайджан на 1924 год»).

Но праздники тут в большинстве (насколько можно судить по «красным» дням, не приходящимся на воскресенье) все те же революционные, да православные: 1 января – Новый Год; 22 января – День 9 января 1905 г.; 12 марта – Низвержение самодержавия; 18 марта – День Парижской Коммуны; 25 марта – Благовещение; 7 апреля – ?; 20 и 21 апреля — Пасха (рассчитанная, если я правильно понимаю, по Григорианской пасхалии?); 1 мая – День Интернационала; 29 мая – Вознесение; 4 июня – ?; 4 августа – ?; 6 августа – Преображение; 15 августа – Успение; 7 ноября – День Пролетарской Революции; 25–26 декабря – Рождество.

В 1920-ом же году календарь независимой Азербайджанской Демократической Республики имел следующий вид:

(Из «Адрес-Календаря Азербайджанской Республики на 1920 год»)

И ещё украинский календарь 1924 г., киевский. Правда только на первые три месяца, но обращает на себя внимание наличие особого национального праздника 11 марта – День памяти Т. Шевченко.

А вот в календаре из справочника «Вся Одесса на 1924 г.» такого праздника нет.

Возвращаясь ко Второму съезду Советов СССР, работавшему с 26 января по 2 февраля 1924 г., надо сказать, что собрался он через пять дней после кончины В.И. Ленина, и первые постановления касались увековечивания его памяти, в том числе и об установлении дня траура (от 26 января 1924 года):

Подтвердить Постановление XI Всероссийского Съезда Советов об объявлении 21 января, дня кончины Владимира Ильича Ульянова (Ленина), – днем траура и распространить означенное Постановление на всю территорию Союза Советских Социалистических Республик.

Однако очень скоро день этот стали продлевать и до следующего – 22 января, совмещая с Днём памяти по жертвам 9 января 1905 г. Т.е. 21 января оставался Днём траура по Ленину, но не был выходным, а следующий уже – Днём памяти, и считался нерабочим.

Фактически его стали делать уже со следующего года (смотри второй сверху в этом посте календарь из справочника «Вся Москва на 1925 год»). Но, опять же, не дружно, а как кому заблагорассудится.

В следующих трёх табель-календарях (найдены в сети без атрибуции изданий) совмещение дат присутствует только во втором, тогда как День конституции упрямо празднуется везде 6 июля! Хотя, как мы теперь знаем, такого дня празднования с 1924 года уже не существовало, а было «первое воскресенье июля».

В календарях на 1927 год День конституции предпочитали уже вообще не указывать.

В канун десятилетия Октябрьской революции Президиум ЦИК принял следующее постановление:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 1927 года

О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, И ОБ ОСОБЫХ ДНЯХ ОТДЫХА

Учитывая потребность трудящихся Союза ССР в наиболее полном ознаменовании дней годовщины октябрьской революции и связанных с нею достижений на пути социалистического строительства — Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

- Годовщина октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней — 7 и 8 ноября.

Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР (за исключением тех общественно-необходимых предприятий и учреждений, в которых работа должна производиться беспрерывно).

- Особые дни отдыха устанавливаются, начиная с 1928 года, в числе семи в год, в порядке, определяемом кодексами законов о труде союзных республик.

- Центральным исполнительным комитетам союзных республик предлагается согласовать законодательство союзных республик с настоящим постановлением.

И на один «революционный» праздник в стране стало больше. Зато «особых дней» (читай — религиозных) с десяти уменьшилось до семи!

А с 23 апреля следующего года пропорция в пользу праздников революционных изменилась и еще на один:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 1928 года

О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛА, И ОБ ОСОБЫХ ДНЯХ ОТДЫХА

Считаясь с потребностью трудящихся Союза ССР в наиболее полном ознаменовании международного рабочего дня — Интернационала — Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

- День Интернационала ежегодно, начиная с 1928 года, празднуется в течение двух дней: 1 и 2 мая.

Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР (за исключением тех общественно-необходимых предприятий и учреждений, в которых работа должна производиться беспрерывно).

- В текущем 1928 году день 2 мая празднуется за счет дня 24 мая (Вознесение) в тех местностях, где день 24 мая был включен в число особых дней отдыха, а в остальных местностях за счет одного из остальных, еще неиспользованных, особых дней отдыха.

- Во изменение ст. 2 постановления Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 26 октября 1927 года о праздничных днях, посвященных годовщине октябрьской революции, и об особых днях отдыха (Собр. Зак. Союза ССР, 1927, N 60, ст. 608) установить особые дни отдыха, начиная с 1929 года, в числе шести (а на территории Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики в числе четырех) в порядке, определяемом кодексами законов о труде союзных республик.

- Центральным исполнительным комитетам союзных республик предлагается согласовать законодательство союзных республик с настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

В законченном виде все это было подытожено Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 30.07.1928:

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЕЙ 111 И 112

КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р.

На основании статьи 2 Постановления 2 сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета X созыва о порядке изменения кодексов (Собр. Узак., 1923, N 54, ст. 530) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляют:

- Статьи 111 и 112 Кодекса Законов о Труде изложить следующим образом:

«111. Производство работ воспрещается в следующие праздничные дни:

а) 1 января — Новый год;

б) 22 января — день 9 января 1905 года;

в) 12 марта — день низвержения самодержавия;

г) 18 марта — день Парижской Коммуны;

д) 1 и 2 мая — день Интернационала;

е) 7 и 8 ноября — годовщина Октябрьской революции».

«112. Отделы труда, по соглашению с губернскими советами профессиональных союзов, устанавливают, помимо указанных в статье 111 Кодекса Законов о Труде праздничных дней, ежегодно шесть особых дней отдыха, согласуя эти дни с местными национально-бытовыми условиями, составом населения и т.п.».

Примечание к той же (112) статье сохраняется в действующей редакции.

- Статья 112 Кодекса Законов о Труде в принятой настоящим Постановлением редакции вступает в силу с 1 января 1929 года.

Однако если мы вернемся к календарю, с которого начали, а именно к московскому на 1929 год, то убедимся, что составители его были не очень-то в курсе сих грозных постановлений и преспокойно понаставили там аж девять «особых дней отдыха».

И в редакции справочника «Вся Украина» работали ненамного более информированные товарищи — у них этих дней восемь!

Впрочем, все это имело уже очень малосущественное значение, ибо как приближался 1930-й — год «великого перелома».

За основу взята статья:

© 2015 Станислав Серапинас (Sagittario)

https://orpheus-alexius.livejournal.com/265110.html

Часть 2. Советский революционный календарь – 1930-е годы.

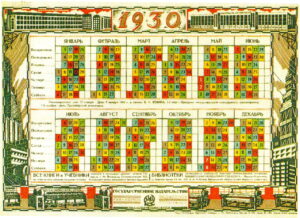

Это календарь, попытка ввести который была осуществлена начиная с 1 октября 1929 года в СССР. Однако с 1 декабря 1931 года этот календарь был частично отменён. Окончательно возврат к традиционному календарю был осуществлён 26 июня 1940 года.

Во время действия советского революционного календаря параллельно использовался и григорианский календарь.

Непрерывка

26 августа 1929 года Совет Народных Комиссаров СССР в постановлении «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» признал необходимым с 1929–1930 хозяйственного года приступить к планомерному и последовательному переводу предприятий и учреждений на непрерывное производство. Переход на «непрерывку», начавшийся с осени 1929 года, был закреплён весной 1930-го постановлением специальной правительственной комиссии при Совете Труда и Обороны. Этим постановлением был введён единый производственный табель-календарь. В календарном году предусматривалось 360 дней и, соответственно, 72 пятидневки. Остальные 5 дней было решено считать праздничными.

Неделя

Неделя в СССР в 1929–1930 годах состояла из пяти дней, при этом все рабочие были разделены на пять групп, названных по цветам (жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный), и каждая группа имела свой собственный выходной (нерабочий) день в неделю (так называемая «непрерывка»). Несмотря на то, что выходных дней стало больше (один в пятидневку, вместо одного в семидневку ранее), эта реформа была непопулярна, так как значительно усложняла личную, общественную и семейную жизнь из-за несовпадения выходных дней разных членов общества.

Месяц

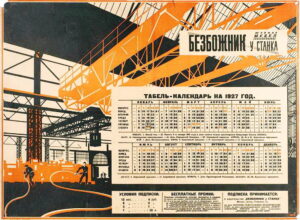

Советский календарь на 1930 год. Цветом выделены разные дни пятидневной недели, однако традиционные семидневные недели и число дней в месяцах сохранились.

Советский календарь на 1931 год. Уже обозначены только дни пятидневной недели, число дней в месяцах сохранились. Пять дней в году: 22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября – не входили в число дней пятидневок. 21 января – памятный день.

Теоретический вариант месяца с пятидневной неделей

Во многих источниках указывается, что каждый месяц состоял из тридцати дней и, таким образом, в Советском Союзе в 1930 и 1931 годах существовало 30 февраля. В действительности это предложение было отвергнуто.

Оставшиеся пять или шесть дней предлагалось объявить так называемыми «безмесячными каникулами», они не входили ни в один месяц и ни в одну неделю, зато имели собственные имена:

- День Ленина, следовавший за 30 января (по другим источникам – после 22 января).

- Дни труда, 2 дня, следовавшие за 30 апреля.

- Индустриальные дни, 2 дня, следовавшие за 7 ноября.

- В високосные годы – добавочный високосный день; следовал за 30 февраля.

Этот не воплотившийся в жизнь проект очень похож на подобный же проект постоянного (стабильного) календаря.

Фактический вариант месяца с пятидневной неделей

- Все месяцы сохраняли привычное число дней.

- В календаре «пропущены» (отсутствовали) следующие дни:

- 22 января (то есть 21 января – первый день пятидневки, а 23 – второй день пятидневки).

- 1 и 2 мая (то есть май начинался сразу с третьего числа).

- 7 и 8 ноября (то есть после 6 ноября шло 9 ноября).

- 5 декабря (с 1936 по 1940).

На самом деле указанные дни существовали, но не являлись «днями пятидневок». Календарь являлся табелем в прямом смысле слова, в нём содержались только рабочие дни без праздников. Выходные не указывались, поскольку у каждого работника он был свой («список выходников» в тот или иной день на предприятии). В «цветном» варианте пять общевыходных дней обозначались красными звёздами.

Если бы было принято решение, 29 февраля могло бы также не входить в число дней табеля-календаря, тогда табель-календарь остался бы совершенно неизменным для любого года. Однако смысл табеля-календаря был именно в том, чтобы распределить рабочие дни в табеле по пятидневкам, сделать работу предприятий непрерывной, а не в неизменности его. Обычно каждый день пятидневки имел цвет, который должен был запомнить каждый работник.

Спорная особенность

Неизвестно, являлось ли 29 февраля выходным днём или нет, поскольку календарь с пятидневками был введён в конце 1929 года, а ближайший високосный год – 1932-й. По первому варианту 29 февраля не входило в число дней отдыха или праздников, являлось обычным рабочим днём.

Однако табель-календарь на 1930 и 1931 годы полностью совпадает и при этом выглядит более стройно, чем традиционный календарь: 1 января в эти три года всегда приходится на первый день пятидневки, а 31 декабря – на пятый (последний) день пятидневки. В 1932 году юридически из-за 29 февраля год должен был бы закончиться не пятым, а первым днём пятидневки (31 декабря сдвигается на один день вперёд).

Чисто теоретически – если бы пятидневка продолжала существовать, и было бы принято решение о том, чтобы 29 февраля считать нерабочим днём, – табель-календарь остался бы в неизменном виде. 1 января всегда бы приходилось на первый день пятидневки, а 31 декабря – на пятый день пятидневки.

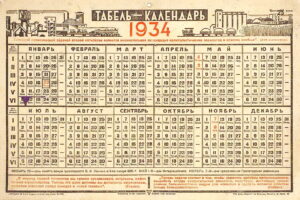

В реальности с введением шестидневки с 1 декабря 1931 года календарь действительно стал неизменным. Однако вместо праздничных дней – рабочие дни (тридцать первые числа месяцев) стали вненедельными, как бы дополнительными, рабочими днями, но печатались в табелях-календарях, поскольку были рабочими. Праздничные дни также перестали пропускаться в табелях-календарях.

Год

Несмотря на то, что летоисчисление продолжалось согласно григорианскому календарю, в некоторых случаях дата указывалась, как «NN год социалистической революции», с точкой отсчёта от 7 ноября 1917 года. Фраза «NN год социалистической революции» присутствовала в отрывных и перекидных календарях по 1991 год включительно – до распада СССР.

Шестидневка

Постановлением СНК СССР от 21 ноября 1931 года «О прерывной производственной неделе в учреждениях», с 1 декабря 1931 года пятидневная неделя была заменена шестидневной неделей (так называемой шестидневкой) с фиксированным днём отдыха, приходящимся на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца (1 марта использовалось вместо 30 февраля, каждое 31 число рассматривалось как дополнительный рабочий день). Следы этого видны, например, в титрах фильма «Волга, Волга» («первый день шестидневки», «второй день шестидневки» и так далее). С 1 декабря 1931 года число дней в месяце также было возвращено в прежний вид.

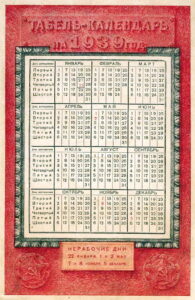

Табель-календарь на 1939 год. Фактически – это календарь на любой год, единственное отличие – наличие или отсутствие 29 февраля. Поэтому, с одной стороны, этот календарь можно назвать постоянным. Однако, шестидневки (то есть недели) были не сплошными, поскольку тридцать первые числа месяцев в шестидневки не входили. После четвёртого дня шестидневки – 28 февраля – идёт сразу первый день шестидневки – 1 марта.

Возврат к семидневной неделе произошёл 26 июня 1940 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Первоначально (в 1920-40-е годы) неделя в СССР начиналась с воскресенья, в более поздние годы – с понедельника.

Ну и на первый взгляд логичное чудо – в календаре тяжёлого военного 1943 года вспомнили про религиозные праздники, да ещё и под объединяющим всех (в т.ч. верующих и неверующих) лозунгом «Дружно за работу к счастливому будущему!». Но чудеса – не наш профиль, внизу приведена дата «освобождения гор. Краснодара от большевиков». Да и не отмечено ни одного советского праздника. Хоть он и на русском языке, но, видимо, всё же это не совсем советский календарь.

Календарь следующего 1944 подтверждает – никаких чудес, дат религиозных праздников в нём нет.

P.S. В 1939 году Союз воинствующих безбожников предложил переименовать месяцы года. Предлагались такие названия:

| Обычные | Предложенные |

| январь | месяц Ленина |

| февраль | месяц Маркса |

| март | месяц революции |

| апрель | месяц Свердлова |

| май | месяц май |

| июнь | месяц Советской конституции |

| июль | месяц жатвы |

| август | месяц мира |

| сентябрь | месяц Коминтерна |

| октябрь | месяц Энгельса |

| ноябрь | месяц великой революции |

| декабрь | месяц Сталина |

Примечание. Материал скомпилирован автором из двух, указанных в тексте интернет-источников, которые, в свою очередь, были составлены, похоже, по большей части по материалам википедии, но с увеличением количества изображений календарей. Получившийся текст был отредактирован – в т.ч. немного сокращён, заменено около десятка изображений (на лучшее качество), а также несколько расширен – добавлены календари 1888, 1920, 1934, 1943 и 1944 годов.

©В.Н.Ганькин, 2025.

Приложение

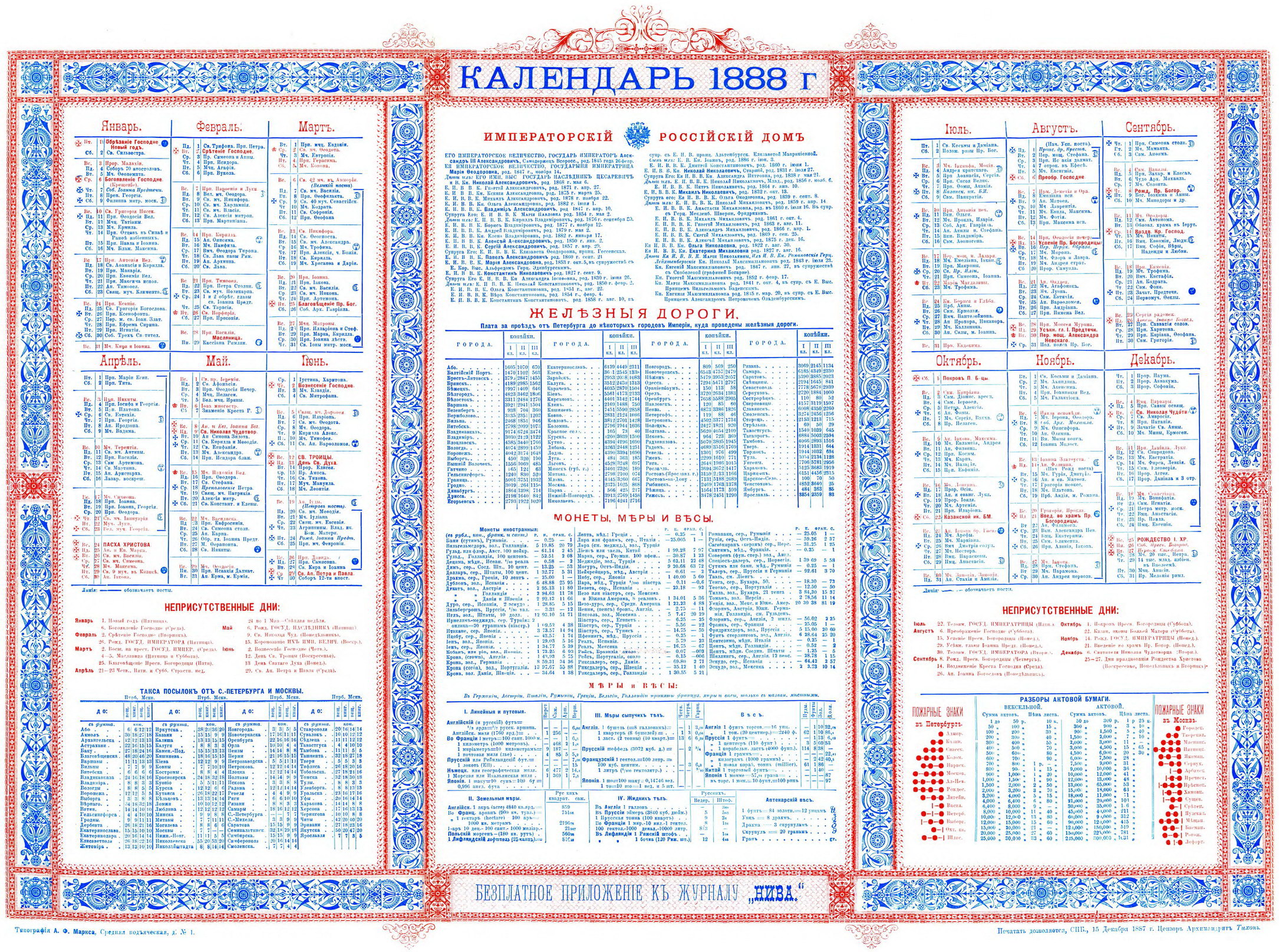

Календарь на 1888 год из журнала Нива.

Фактически это не только календарь, но и мини-справочник, содержащий краткие сведения о членах Российского Императорского дома, курсе валют, соотношении мер и весов и даже о тарифах проезда по железным дорогам и таксе почтовых посылок.

ОБАЛДЕТЬ !

Вернуть День Парижской Коммуны ! Мы его всегда отмечаем, а в календаре его НЕТ ! НЕПОРЯДОК !

Очень познавательно. Спасибо.

Хотелось бы уточнить, когда Рождество стали отмечать 07.01 вместо 25.12?

Кто? Все по-своему. Если власти — это видно из приведённых выше календарей. Церковь — по разному. В 1920-е годы «Обновленцы» отмечали 25 декабря, а Патриаршая церковь — 7 января. Ну а с 1930 года власти ввели пятидневку и вообще никак не отмечали религиозные праздники. Я думаю, что борьба с ними была одной из причин введения пятидневки. Сначала народ запутали, чтобы отучить от религиозных праздников и потом вообще отменить.

Немного подредактировал.

Заменил табель-календарь на 1929 на такой же, но лучшего качества.

Добавил Приложение с календарём на 1888 год.