Серия: Письма из прошлого.

Письмо архимандриту о. Арсению из Сарова или

отец Арсений в Присаровье.

Автор: К. Е. Зайцев

Открытка царского периода, сделанная по фотографии, сама по себе, является документом истории, потому что она сохранила правдивое мгновение той эпохи. Если она, к тому же, прошла почту из места, которое на ней изображено, то она становится ценностью краеведческого характера. А если она написана лицу историческому или им самим, то она переходит в разряд исторических документов.

Найти такой документ является мечтой любого коллекционера и становится украшением в его коллекции.

Одна из таких открыток имеется в моей коллекции.

Издателем этой открытки и автором фотографии является известный нижегородский фотограф Максим Петрович Дмитриев (1858-1948). (См. Рис. 1).

Рисунок 1 — Художественный маркированный конверт, посвященный 150-летию М. П. Дмитриева

А отпечатана открытка, по всей вероятности, в типографии К. Фишера в Москве.

Отправлена она паломницей (См. Рис. 2).

Во время пребывания в святых местах паломники часто использовали почту, чтобы засвидетельствовать своё посещение этого богоугодного места и посылали открытки с местными достопримечательностями своим родным, близким, знакомым, чтобы и они «прикоснулись» к святому месту и увидели, как оно выглядит.

Рисунок 2 — Келья преп. Серафима Саровского на Дальней пустынке

На открытке изображена одна из достопримечательностей Саровской пустыни — келья на Дальней пустынке преподобного отца Серафима.

А дальше начинается самое интересное.

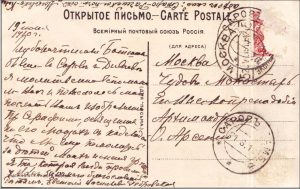

Эта открытка с видом Саровской пустыни отправлена из … Сарова. Так уже к этому времени стали называть поселение, которое образовалось вокруг Саровского монастыря. (См. Рис. 3).

Рисунок 3 – Обратная сторона видовой открытки с кельей преп. Серафима Саровского на Дальней пустынке

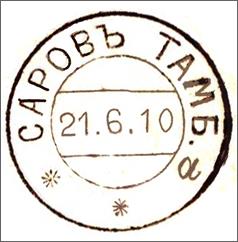

В адресном поле открытки мы видим остатки 3-х копеечной марки, что соответствует тарифу на пересылку открытого письма на тот период и два оттиска календарного штемпеля «САРОВЪ ТАМБ.» с литерой «а» (См. Рис. 4).

Дата на оттиске штемпеля «21 6. 10» — 21 июня 1910 года.

Рисунок 4 — Восстановленный оттиск штемпеля с литерой «а» 1910 года с открытки на Рис. 3

Адрес на открытке: «Москва Чудовъ монастырь Его Высокопреподобию Архимандриту О. Арсению».

Архимандрит – это монашеский чин, один из высших в Русской Православной церкви. Обычно в этот сан возводят настоятелей крупных монастырей.

Чудов монастырь, куда отправлена открытка, находился в Москве, на территории Кремля, напротив Царь-пушки (сейчас это Ивановская площадь). (См. Рис. 5).

Рисунок 5 — Вид Чудова монастыря на момент отправления письма

История основания монастыря относится к 1365 году. Название монастыря дано от имени Чуда святого Архистратига Михаила в Хонех. В этом монастыре, в разные годы, крестили детей Ивана Грозного, а также будущих царей Алексея Михайловича, Петра I, Александра II и пользовался этот монастырь особой благосклонностью и вниманием царей и императоров Российской империи. Во время приездов российских императоров в Москву, Чудов монастырь входил в обязательную программу их посещения. Поэтому в начале ХХ века монастырь входил в группу пятнадцати самых богатых русских храмов Российской империи. По данным 1897 года, его капитал составлял 498 тысяч рублей.

После революции 1917 года начались гонения на православную церковь и верующих, монахов из монастыря изгнали, а в кельях устроили различные учреждения.

В 1929 году было решено снести Чудов монастырь. Храм Чуда Архангела Михаила был разрушен 17 декабря 1929 года, а остальные постройки монастыря – сносились до 1932 года.

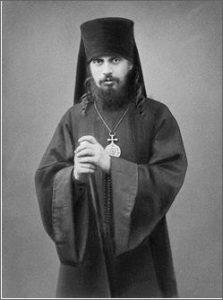

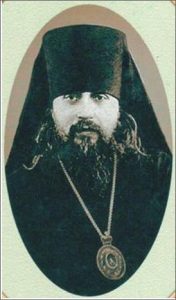

В 1904 году наместником монастыря стал архимандрит о. Арсений (Жадановский). (См. Рис. 6). Он оказался последним наместником монастыря, который нес пасторское служение вплоть до его закрытия.

Рисунок 6 — Архимандрит о. Арсений (Жадановский), 1904 г.

Именно ему, архимандриту о. Арсению, была адресована открытка паломницы. Попробуем прочитать её:

«19 іюня 1910 г.

Глубокочтимый Батюшка, бывше въ Саровѣ и Дивѣевѣ я молитвенно воспоминала Васъ и пожелалось мнѣ послать Вамъ изображеніе Пр. Серафима, освященное на его мощахъ с надеждой, что Вы ему помолитесь за дѣтей моихъ и меня грѣшную. Я та, которая всегда просила у Васъ заочнаго благословенія дѣтямъ. Евстолія Васильевна Ребровская»

Наверху открытки есть приписка: «Адресъ мой: Старо-Речейское почт.отд. Московско-Казан. ж.д.»

Паломница Евстолия Васильевна Ребровская, вероятно, проживала в селе Старая Рачейка, недалеко от Сызрани. Оно возникло в 1663 – 1669 гг. на землях Московского Вознесенского девичьего монастыря. Село можно было назвать богатым. В 1901 году в нем насчитывалось 3200 человек взрослого населения, которое управлялось волостным правлением. Были овчинные, суконные, шерстичесальные заведения, 19 торговых лавок. Проводились ярмарки и базары. Служба для верующих осуществлялась в церкви во имя бессребреников Косьмы и Дамиана. При ней был детский приют и богодельня. А через село проходила железная дорога, где останавливались московские поезда. Именно это почтовое отделение железной дороги и указала паломница в своём письме.

Как видим из текста письма, просительница уже неоднократно обращалась к настоятелю о. Арсению с просьбами о благословении.

о. Арсе́ний (в миру Александр Ива́нович Жадано́вский) родился 6 марта 1874 в селе Нижняя Писаревка, Харьковской губернии в семье священника Рождество-Богородичной церкви города Чугуева. Как и его братья, он пошел по стопам отца став священником. Окончил училище, семинарию, академию. В 1899 году пострижен в мантию в Святогорской Успенской пустыни Харьковской епархии и тогда же был рукоположен в иеродиакона, а в 1902 году в иеромонахи.

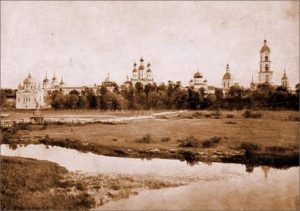

В 1903 году он был назначен казначеем Московского Чудова монастыря в Кремле. Назначение на должность казначея в Чудов монастырь совпало с предстоящими Саровскими торжествами – канонизацией Серафима Саровского. Пропустить такое знаковое событие молодой священник никак не мог. В это время о. Арсений отдыхал дома и с благословения домашних, взяв с собой брата-священника о. Андрея и глухонемого племянника, отрока Александра, отправились через Пензу в Саров. (См. Рис. 7).

Рисунок 7 — Общий вид Саровской пустыни. (Фото М. Грибова, 1903 г.)

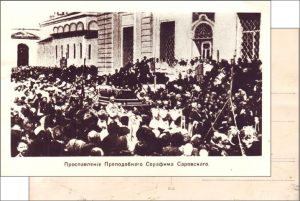

Приехали они довольно поздно, 17-го числа вечером, когда торжества уже начались и уже прошли крестные ходы из Дивеева и других мест. Гостиницы были переполнены; вход в ограду обители только по билетам. Попытки получить пристанища и пропуска ни к чему не привели. К счастью, старенький монах о. Петр приютил их, в своей такой же старенькой хижине, где они смогли переночевать на лавках и оставить свои вещи. Благодаря молитвам к преподобному Серафиму и усердию они смогли попасть без билета к ранней литургии в церковь преподобных Зосимы и Савватия. А позже, видеть всю процессию перенесения мощей преподобного Серафима в Успенский собор. (См. Рис. 8).

Рисунок 8 — Почтовая карточка «Прославление Преподобного Серафима Саровского», изданная в Германии

После всенощного богослужения смогли приложиться, в числе первых, к новооткрытым мощам, молясь за себя и своих близких. По окончании службы, посетив источник, Дальнюю и Ближнюю пустынки, 19 июля они уехали домой, а оттуда о. Арсений отправился в Москву. (Более подробное описание его поездки на Саровские торжества можно прочитать в его автобиографии — https://azbyka.ru/otechnik/Arsenij_Zhadanovskij/avtobiografija/.)

В 1904 году он стал наместником монастыря в сане архимандрита.

Будучи наместником Чудова монастыря, он снова приезжал в Присаровье. На этот раз в Дивеевский монастырь.

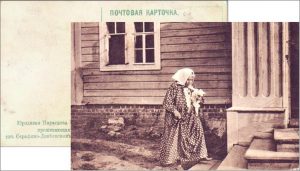

Благодаря одному из своих духовных сыновей о. Арсений подружился с блаженной Пашей, находящейся в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Рисунок 9 — Юродивая Саровская Параскева Ивановна, проживающая в Серафимо-Дивеевском монастыре

Он ей постоянно пересылал письма и гостинцы, и она ему отвечала тем же. Однажды, выбрав время, он, с ризничным Чудова монастыря, и уже в чине архимандрита, лично посетили монастырь и старицу, которая встретила их приветливо и даже угостила чаем. О. Арсений вспоминает: «Во время чаепития она словно угадывала наши тайные мысли и давала указания. Старица сама взялась разливать чай и угощать нас, причем слишком высоко поднимала чайник и, не попадая в стакан, проливая на сторону. Я тогда подумал: «Зачем Пашенька так делает, только портит скатерть». В этот самый миг она, посмотрев на меня, произнесла: «Ты не беспокойся, скатертей у нас много». И тут же, обратившись к моему спутнику, заявила: «А ты паперти мой, мой!». По поводу последних слов сделаю объяснение. Иеромонах монастыря, в котором я жил, был ризничным. По своей простоте он не всегда обращал внимание на чистоту храма и особенно папертей. Мне как начальнику, не раз приходилось ему выговаривать, что не всегда нравилось старцу. И вот теперь блаженная за меня сделала ему внушение. На моего спутника это произвело сильное впечатление, вернувшись домой он, прежде всего, принялся за чистоту церковных лестниц и уже до самой смерти держал их в образцовом порядке».

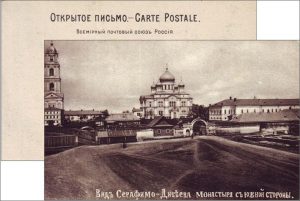

Рисунок 10 — Вид Серафимо-Дивеевского монастыря

Там же в Дивееве о. Арсений заходил к Елене Ивановне Мотовиловой, современнице преподобного Серафима, жене Николая Александровича Мотовилова, собеседника и первого биографа преподобного. «Она нас приняла весьма любезно. С ней удалось немного побеседовать о великом Саровском угоднике. Все её воспоминания о нём заключались в следующих выражениях: «Ах, если бы вы только видели угодника, какой он был добрый, ласковый! Этого не выразишь чувствами, не передашь словами! Меня, тогда ещё небольшую девочку, он всегда любил и ставил на стол». От неё о. Арсений получил подарок — иконку преподобного, написанную на дереве от его келий.

Был ли в этот раз о. Арсений в Сарове мы точно не знаем.

8 июня 1914 года в Алексиевском храме московского Чудова монастыря о. Арсений был хиротонисан в епископа Серпуховского, викария Московской епархии с оставлением в должности наместника Чудова монастыря.

Рисунок 11 — О. Арсений епископ Серпуховской, викарий Московской епархии, наместник Чудова монастыря

После изгнания из монастыря, в 1918—1919 годах он жил в полузатворе вместе с архимандритом (впоследствии епископом) Серафимом (Звездинским) в Серафимо-Знаменском скиту Подольского уезда Московской губернии, будучи духовником и старцем схиигумении Фамари (Марджановой) и сестёр основанного ею скита.

Наступили годы гонений за веру и Церковь, которые Владыка Арсений перенес подвигом исповедничества и мученичества.

1 октября 1923 года патриарх Тихон своим постановлением уволил Арсения по его желанию на покой. С 1923 года он епархией не управлял, но проживал в подмосковных монастырях.

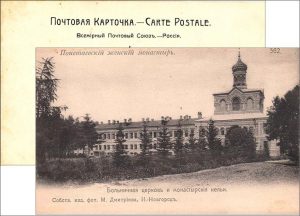

В 1926 году был выслан и жил в Серафимо-Понетаевском монастыре (См. Рис.12) и, по некоторым данным, навещал, в это время, и Серафимо-Дивеевский монастырь.

Рисунок 12 — Больничная церковь и монастырские кельи Серафимо-Понетаевского монастыря. Фото и издание М. Дмитриева 1910 года

Известно, что в начале 1927 года Владыка Арсений в Серафимо-Понетаевском монастыре постриг в мантию и облек в рясофор несколько скитских сестер. Келейные сестры Владыки следовали за ним туда, куда его высылали. Там же, в Серафимо-Понетаевском монастыре, его навещала схиигумения Фамарь (См. Рис. 13), обычно с кем-нибудь из скитских сестер.

Рисунок 13 — Схиигумения Фамарь

После закрытия Серафимо-Понетаевского монастыря в 1927 году Владыка переехал в Арзамас, где снял домик. В нем была устроена церковь, вокруг дома был цветник, во дворе устроена беседка с вьющими цветами, где он вел беседы с паломниками. Он находился в оппозиции митрополиту Сергию (Старогородскому). В 1931 году Владыка был арестован, но через два месяца освобождён. В апреле 1932 года он был вновь арестован, вскоре освобождён. Следующий арест последовал в мае 1933 года: тогда епископ был обвинён в антисоветской агитации и осуждён на три года ссылки в Казахстан. После обжалования — владыка Арсений ссылался на психическое расстройство, в котором находился во время дачи показаний на следствии, — тройка ОГПУ по Московской области признала приговор условным.

После этого Владыка жил в дачном посёлке Котельники в доме, купленном при содействии митрополита Сергия. Туда к нему приезжали духовные чада, участвовавшие в тайных богослужениях в домовой церкви Владыки. Работал он над воспоминаниями о подвижниках Православия, с которыми был лично знаком, и над автобиографией, оставшейся незавершённой.

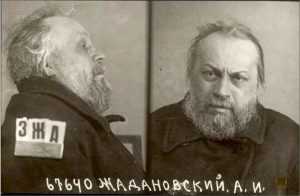

14 апреля 1937 года епископ Арсений был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На допросе, 28 мая 1937 г., он признал, что совершал тайные богослужения.

Рисунок 14 — Епископ Арсений (Жадановский) под арестом. (Фото из архива ОГПУ)

26 сентября 1937 епископ Арсений был осуждён тройкой при УНКВД СССР по Московской обл. по обвинению в «руководстве и организации контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников» и приговорён к расстрелу. На следующий день он был расстрелян. Место захоронения: пос. Бутово Ленинского района, Московской области, т. н. «Бутовский полигон».

21 мая 1956 года он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

27 сентября, в день расстрела, церковь отмечает день памяти Священномученика Арсения Жадановского.

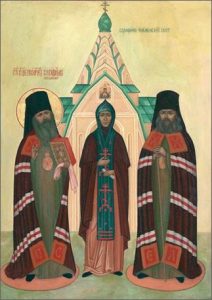

Рисунок 15 — Икона Серафимо-Знаменского скита с изображением Священномучеников епископа Серафима (Звездинского), схиигумении Фамари (Марджановой) и епископа Арсения (Жадановского).

Такова история почтовой карточки, отправленной паломницей из Сарова, которая переплелась с жизнью о. Арсения, Епископа Серпуховского, который вольно или не вольно, бывая в наших краях, продолжал свой пастырский подвиг церковного служения Богу, оставив след в истории нашего края.

Источники:

— https://ru.wikipedia.org/wiki/Чудов_монастырь

— https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсений_(Жадановский)

— https://vk.com/topic-11679430_22042851?offset=40

— http://nasledie-sela.ru/places/SAM/1668/9390/

— http://www.russia-hc.ru/rus/religion/legend/arszhad.cfm

Автобиография. Епископ Арсений (Жадановский)

https://azbyka.ru/otechnik/Arsenij_Zhadanovskij/avtobiografija/.

Примечание: В статье использованы открытки царского периода из коллекции автора.

Автор статьи – Константин Евгеньевич Зайцев.

Разместил статью на сайте – Ал. А. Демидов, 27.01.2019 г., 22:15

Костя! Опубликовал и сразу заметил «неправильность» в названии статьи! Письмо 1910 года НЕ из ГОРОДА Саров, а из ПОСЁЛКА Саров! 🙂

Спасибо, за работу — хорошо получилось! И я старался. Думаю, согласитесь, что эта статья лучше Вашей версии. А то Вы могли обижаться, что я «забраковал» Вашу работу. Уж, ИЗВИНИТЕ! Что касается города или посёлка — то данной ошибкой не считаю — ассоциация восприятия заголовка должна быть привязана к городу Сарову. Поэтому в данном случае историческая неточность оправдана.

Лучше написать просто «из Сарова». Зачем здесь уточнять статус Сарова — это не тема данной статьи.

Костя! Мне Ваша версия статьи очень понравилась!

МОЛОДЕЦ! Тему Вы раскрыли и ШИРЕ, и ЛУЧШЕ! Никаких обид!

Будем и дальше плодотворно сотрудничать! 🙂

Есть маленькая ошибка — Написано — «Рисунок 10 — Вид Серафимо-Дивеевского монастыря\» В конце вместо точки стоит — черточка. Если это возможно — поправьте..

И ещё — непонятен смысл некоторых выделений красным цветом, например, дат, слов «старцем», «духовником».

И в качестве «иконки» к материалу наверное лучше использовать портрет Арсения

Подправил!

Алексей Михайлович!

Думаю, надо поместить название этой статьи на страничке «ФИЛАТЕЛИЯ»!

Сделай, пожалуйста!

Дважды согласен с Валерием:

1) В иконку лучше поместить другое изображение — или о. Арсения, или Чудов монастырь. Мне кажется, что данный конверт или похожий уже использовался…

2) «Саров» без обозначения города было бы лучше. В первоначальном варианте у меня так и было. А потом засомневался…

Если есть возможность поправить это — сделайте. пжт.

Это в компетенции Главного резидента сайта А. М. Подурца!

Я не против,Костя, пусть Алексей Михайлович сделает! 🙂

И вообще, пусть он изменит статус материала в Вашу пользу!

Марин! Твоя ли что ли работа!? Так быстро!

Ты лучшая! 🙂

ЛУЧШАЯ !!! СПАСИБО !

Костя! Цитата:

«Рисунок 8 — Почтовая карточка «Прославление Преподобного Серафима Саровского», изданная в Германии».

Можете ли Вы показать обратную сторону открытки и подтвердить её германскоё издание?!

Обратная сторона показана — особо интересного там ничего нет, за исключением города — его видно — внизу на 6 часов надпись Kiel (немецкий город Киль). Есть ещё надпись фирмы выпускающей фотографические пластины — это как раз немецкая. А вот об издателе никаких данных. Но очень большая доля вероятности, что это довоенное издание Белой эмиграции в Германии. У меня есть югославское издание, а это немецкое. Период, как я думаю 1930-40 годы. Как-нибудь займусь статьей «Открытки о преп. Серафиме Саровском, изданные в эмиграции». Но это позже.

«Рисунок 8 — Почтовая карточка «Прославление Преподобного Серафима Саровского», изданная в Германии» —

Эта ПК сделана с фотографии № 76 из Альбома Ягельского:

Вот эта фотография получше:

Я ОЧЕНЬ сомневаюсь в авторстве этой фото Ягельского.

Вот сноска — https://russiainphoto.ru/photos/21448/

ИСТОЧНИК: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

КАРЛ БУЛЛА — «Саровские торжества». Члены императорской фамилии несут раку с мощами Серафима Саровского

Дата съемки: 15 — 20 июля 1903

Видеовыставка «Николай Романов» с этой фотографией.

Альбо Ягельского я не видел — если есть информация об этом альбоме с фотографиями — прошу предоставить…

Костя! Для меня очевидно, что надо заканчивать размещение материалов с Альбома Ягельского, а затем браться за Альбом Буллы.

Не исключено, что ОБА снимали с ОДНОЙ ТОЧКИ в ОДИН МОМЕНТ! 🙂

Я очень сомневаюсь. в том, что ДВА ВЕЛИКИХ фотографа снимали с одной точки. Вероятнее всего — это плохие знания архивных работников. Часто путают фотографии.

Алексей Михайлович!

Мы с тобой договорились, что ты поместишь название этой статьи на страничке «ФИЛОКАРТИЯ»!

Сделай, пожалуйста!

Костя! Сомнений в авторстве Ягельского данной фотографии у меня нет! Мы размещаем на сайте РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЙ В АРХИВЕ (РГАКФД, Москва) Альбом Ягельского под № 205!

См.

http://sarpust.ru/2017/01/a-k-yagelskij-i-ego-albom-poseshhenie-nikolaem-ii-s-semyoj-sarovskoj-pustyni-po-sluchayu-otkrytiya-v-nej-moshhej-serafima-sarovskogo-chast-i-versiya-01-yanvar-2017-g/

Если вы так старательно хотите воспроизводить дореформенную орфографию, то не стоит путать ер (ъ) и ять (ѣ), что вы делаете уже не в первый раз :), даже в случае печатных, а не рукописных текстов. Верно: «в Саровѣ и Дивеевѣ» (Сарове и Дивееве), а не «в Саровъ и Дивеевъ», там также написано «дѣтям» (детям), а не «дитям». При этом «дѣтей» вы написали почему-то «детей», а не «дътей» или «дитей» :-).

Также если пишете ер на конце, то надо было бы «которая всегда проситъ» — но в письме такого нет, скорее написано «всегда просила»; также изображение «освЯщенное» (а не освещенное). Еще: «молитвенно вспоминаЛА Вас» и, вероятно, «с надеждой», а не «с кадилом». Если выставите скан открытки получше и в более высоком разрешении, можно попробовать прочитать самое неразборчивое.

Алексей, Спасибо за замечания — полностью согласен.

1) По букве «ять» — я просто не знаю где её искать на клавиатуре. (Я не большой спец. по компьютеру и программе). Судя по Вашему написанию — она есть. Подскажите ГДЕ ?

2) По тексту — мне тяжело даются переводы рукописного текста. Соглашусь, что надо читать » с надеждой». Поэтому принимаю Ваше предложение и дам более крупное изображение текста — там есть непонятные места — и буду благодарен, если дадите своё толкование перевода письма.

Есть и другие письма, которые надо «перевести». Хотелось бы получить Вашу помощь и в них. Спасибо.

Если букву ять нужно употребить всего несколько раз в тексте, проще всего ее где-нибудь найти (например в статье википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%8C и потом просто копировать через буфер обмена. Чтобы набрать ее в Word, можно сначала набрать цифры 463, потом нажать одновременно Alt+X (латинский икс), тогда 463 заменятся на ять. Есть и специальные раскладки клавиатур, где есть дореформенные буквы. Текст открытки попробую посмотреть попозже.

Спасибо ! Получилось !

Показываю более крупное изображение текста — если кто дать свои варианты прочтения — буду благодарен.

(Обратите внимание где і, где ѣ)

19 іюня

1910 г.

Глубокочтимый Батюшка,

бывше въ Саровѣ и Дивѣевѣ

я молитвенно воспомина[-]

ла Васъ и пожелалось мнѣ

послать Вамъ изображеніе

Пр. Серафима, освященное

на его мощахъ с надеждой,

что Вы ему помолитесь

за дѣтей моихъ и меня грѣшную.

Я та, которая всегда просила

у Васъ заочнаго благословенія

дѣтямъ. Евстолія Васильевна Ребровская

ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!

Если Вы такой специалист — не поможите ли Вы мне разобрать Адрес на одном письме — меня интересует Кому и куда оно послано. Спасибо !

Вот данное письмо — Имя кому было отправлено я прочитал, как «Его Высокоблагородию Августу Васильевичу Гойеръ» — всё остальное мне непонятно. кроме «Москвы, бульвар», конечно….

В Москве на Страстном бульваре в доме… далее не понял.

Может быть! «В Москве на Страстном бульваре В ДОМ ДОКИНАРА (?) РЕДАПА (?)»

А что вверху ? Время ? Может — 11 ч(асов) Полдня

въ доме Доктора Редлихъ:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Редлих,_Адольф_Фёдорович

http://www.strastnoy.com/?page_id=327

Что там вверху — надо получше и побольше разрешение фото. И вообще что это — отправленное почтой письмо или записка, что там замазано в углу? вероятно это сокращение à/pour monsieur/madame, а дальше ясно фамилия Hoyer

Еще: поправка выше к тексту письма Евстолии Васильевны — молитвенно вспоминала (а не воспоминала — не пойму, как я это написал)

Что-то я перемудрил с французским.

Наверху написано просто по-немецки Hr Hoyer. Hr=Herr. Просто фамилия адресата по-немецки

Да, надо не забывать яти . Все вместе

Вверху Hr Hoyer

Внизу

В Москвѣ На страстномъ бульварѣ въ домѣ Доктора Редлихъ

Алексей, СПАСИБО БОЛЬШОЕ !! Вы лучший ! А ещё Вас можно «нагрузить» подобными переводами ? Есть и другие письма паломников…

Можно, да. Надо только как можно более качественный скан, т.к. в неразборчивых местах надо анализировать особенности конкретного почерка, иногда разглядывать хвостики и петельки. Я не знаю, как лучше — наверное, где-то здесь публично, чтобы другие интересующиеся могли почитать? Или как-то по е-мейлу?

Лучше будет если будем общаться через личную почту.

Можно опубликовать и на другом сайте, ссылкой на данную статью на этом сайте

И еще вопрос. Константин, можно ли заимствовать эту открытку для сайта моих хороших друзей: http://past.digital/postcard/skazhi-s-a-chto-ya-eshhe-ne-usp-la-shodit-k-v-a-i-nav-rno-uzh-razskazhu-ej-ob-nih-po-pri-zd-v-kostromu/

(естественно, со ссылкой на эту статью в sarpust.ru)

Константин!

После такого замечательного исследования не хотели ли Вы заняться своей открыткой Священнику Николаю Александровичу Приклонскому!?

А мы Вам поможем!

Хочу и буду. У меня не только эта открытка, а их несколько связанные с семьей Приклонских. Просто эта открытка отправлена из Дивеева. Кстати, он родом из Кременок. Сейчас я работаю над статьей о почтовой станции Кременки…работа продвигается медленно, потому что в музее Кременок никакой информации нет — приходится искать самому.

Всему своё время — я без дела не сижу, в меру своего здоровья…